Nous sommes en 2025 et s’informer donne l’impression de vivre un cauchemar éveillé.

L’anxiété et l’angoisse s’installent, nourris par un sentiment d’impuissance face à l’état actuel du monde : le fléau capitaliste pour lequel les intérêts économiques priment de plus en plus sur les vies humaines ; les pays africains sous l’emprise d’intérêts privés et de politiques incapables de répondre aux besoins les plus élémentaires des populations ; la montée du fascisme en occident ; le génocide à Gaza ; la répression systématique des droits des femmes par les talibans en Afghanistan ; le génocide en République démocratique du Congo, la crise humanitaire grave au Sud Soudan ; la crise anglophone au Sud-Ouest et au Nord-Ouest du Cameroun ; et pour rythmer le tout, des faits divers toujours plus absurdes, toujours plus violents.

A travers les médias et nos propres expériences, nous sommes chaque jour confrontés aux injustices et à la cruauté de ce monde. Dans ce décor digne d’une série dystopique, j’ai l’impression de distinguer plusieurs profils de personnes : ceux qui ne voient rien, trop absorbés par leur quotidien ; ceux qui savent mais s’en fichent — de parfaits produits de cette société de plus en plus individualiste et indifférente ; ceux qui s’indignent, se tiennent informés et se plaignent souvent de l’inaction des “autres” ; ceux qui voudraient faire quelque chose mais sont paralysés par l’ampleur du problème ou le manque de repères ; ceux qui font ce qu’ils peuvent, à leur échelle, et s’engagent avec les moyens dont ils disposent ; et bien sûr, ceux qui défendent activement des idées toxiques, répugnantes et profondément inhumaines — difficiles à ignorer tant ils gagnent en visibilité.

Peu importe la catégorie dans laquelle nous nous identifions, nous tous, cocréons ce monde et participons d’une manière ou d’une autre à faire de lui ce qu’il est. L’état actuel de notre société est le résultat de nos actions et de nos inactions, de ce qu’on a choisi de faire ou non au fil du temps, que ce soit de façon positive, neutre ou négative. Et ce, que nous en ayons conscience ou non.

La société se construit grâce à la capacité de personnes à la remettre en question et à poser des actes concrets pour la transformer.

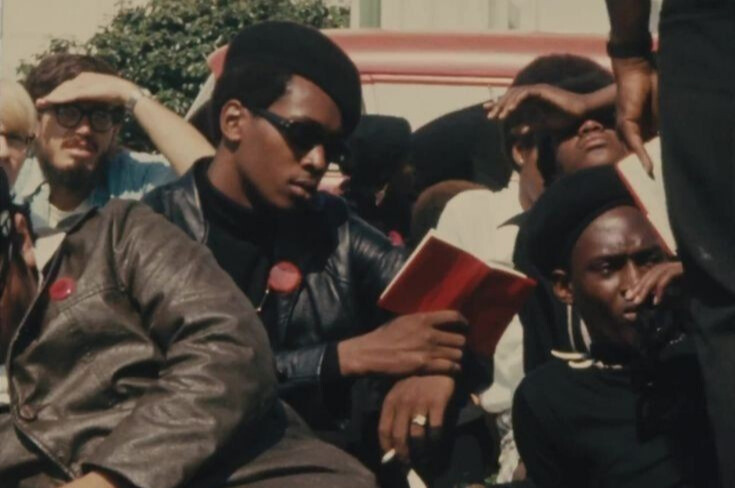

Ce n’est pas parce qu’une réalité est normalisée (parfois depuis des siècles), qu’elle est juste, ou qu’elle devrait perdurer. Les droits et privilèges dont nous bénéficions aujourd’hui — en comparaison aux générations passées — ne sont pas le fruit naturel du temps mais d’actions de personnes qui à un moment donné de l’histoire ont osé contredire ce qui était considéré comme “normal”.

L’esclavage, la colonisation, l’apartheid, l’oppression légalisée des femmes, … ne se sont pas “effondrés” sous l’effet d’un soudain sursaut moral des oppresseurs, mais bien sous la force conjuguée des luttes, des résistances organisées, des révoltes populaires et des pressions politiques intérieures et internationales — au prix de nombreuses vies humaines et d’énormes sacrifices. Si personne n’avait rien fait, tout serait exactement pareil aujourd’hui.

En matière de droits humains, le temps n’est pas synonyme de progrès.

L’une des erreurs que nous commettons est de croire que les droits dont nous disposons sont acquis pour de bon, que le combat est derrière nous, alors que l’histoire ne cesse de nous rappeler à quel point ils sont fragiles. En Afghanistan, les femmes ont perdu en quelques mois l’accès à l’éducation, au travail et à la vie publique après le retour au pouvoir des talibans en 2021.

L’équilibre bascule constamment d’un côté à un autre et ne pas en avoir conscience c’est s’exposer à le voir s’écrouler sans comprendre que les signes étaient là depuis le début.

Je suis tombée sur l’intervention d’un jeune homme du nom de Féris Barkat, dans une interview sur France Inter, où il disait :

Sankara dans son discours aux Nations Unis commence par dire que son peuple meurt de faim, de soif et d’ignorance. L’ignorance tue parce qu’elle nous fait banaliser la violence du monde. Par exemple les violences climatiques ou sociales si t’as pas les connaissances tu les réalises pas, elles sont tellement invisibles et banalisées que ta tante peut avoir un cancer à cause de la pollution devant toi et tu peux quand même rester un hmal dans l’ignorance. Tu peux voir des enfants dans des mines en RDC sans comprendre le lien avec ta vie, avec le monde digital.

Par ignorance, beaucoup de personnes attribuent à la malchance ou à la fatalité le résultat de problèmes structurels clairs qui peuvent être identifiés et résolus.

On ne peut pas durablement améliorer les conséquences d’un fait social qu’on ne connaît pas, qu’on ne comprend pas, ni le contexte dans lequel il s’inscrit.

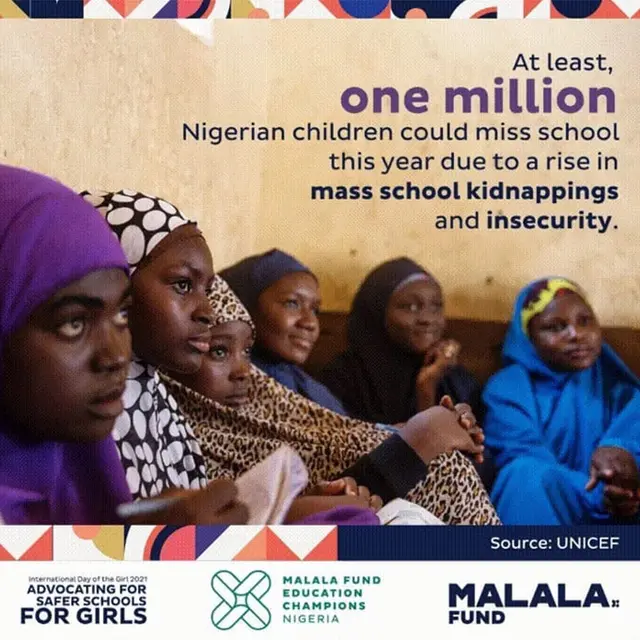

Dans cet essai, lutter pour se réveiller, l’autrice nous parle d’un enlèvement survenu en 2021 à l’université de Springfield, au Nigéria. Trois jeunes étudiantes ont été tuées par les ravisseurs, faute de rançon. C’est à ce moment précis qu’elle a compris qu’il fallait agir face à l’insécurité en milieu éducatif croissante. Elle a donc lancé avec toute sa détermination, ses ressources et sa bonne volonté, la campagne Save Our Lives, pour interpeller le gouvernement nigérian et exiger des mesures concrètes de protection des étudiants. Mais contre toute attente, l’initiative fut un échec total. Elle revient avec lucidité, 4 ans après, sur les raisons de cet échec :

En effet, comment pourrions nous réussir à exiger du gouvernement qu’il sécurise nos vies sans comprendre la nature de l’État et les sources de l’insécurité ?

Pour notre campagne, les réalités géopolitiques étaient très complexes, la politique de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel découlant en grande partie de la guerre froide, des bases militaires étrangères et de leurs implications pour la souveraineté, de la prolifération des armes illégales, d’un conflit de plusieurs décennies avec les djihadistes dans le nord-est du Nigeria et de l’impact du réchauffement climatique sur l’activité économique traditionnelle. Tout cela devait être pris en compte mais, en 2021, nous avons réagi à une urgence immédiate. Nous n’avons pas eu le temps de construire les connaissances théoriques nécessaires sur la nature extractive et néolibérale de l’État nigérian et l’influence de la géopolitique.

Elle revient aussi dans l’essai sur un point essentiel. Dans un État où la majorité survit grâce à un salaire journalier, et compte tenu des réalités économiques du Nigérian moyen, demander à des gens de se mobiliser pendant des journées entières, sans aucune forme de compensation, reposait sur des attentes irréalistes et une vision élitiste.

La campagne, aussi bien intentionnée soit-elle, n’avait pas intégré les conditions de vie de celles et ceux qu’elle prétendait défendre, trop occupés à survivre pour pouvoir militer.

Avoir les moyens, la volonté, et la conviction que l’on agit pour le bien ne suffit malheureusement pas. C’est dur à admettre, mais “faire quelque chose quand même” ne suffit pas toujours à produire du changement.

Sans une compréhension profonde du contexte, des rapports de force et des réalités locales, même les meilleures intentions peuvent s’avérer inutiles — ou, pire encore, contre-productives.

C’est valable peu importe le domaine, le problème auquel on souhaiterait trouver une solution ou apporter notre contribution : éducation, emploi, culture, environnement, entreprenariat, politique,… Si, à l’échelle individuelle, il y avait des actions concrètes avec un réel impact — aussi petites soient elles — saurions nous quoi faire ? Saurions nous comment orienter nos énergies, nos efforts, et surtout, notre attention ?

C’est d’autant plus important maintenant, à l’ère des prophètes et de la manipulation médiatique de masse. Notre opinion et nos actions vacillent d’un extrême à l’autre à coup de fake news virales, de propagande et de décontextualisation. Les conséquences dues à notre incapacité à nous créer notre propre opinion, à la nuancer ou à questionner les informations que nous consommons sont extrêmement graves. Etre capable de distinguer le vrai du faux est essentiel, notre attention est précieuse et notre indignation, encore plus.

Cela dit, malgré ses dangers, notre époque offre des avantages immenses. Dans tous les domaines, nous avons accès à une quantité de savoirs, d’études, de livres et de ressources comme aucune génération avant nous n’en a jamais eu. Il existe des documentaires, des plateformes, des archives, des outils d’analyse, et avec, la possibilité de collaborer, en quelques clics, avec des personnes à l’autre bout du monde. La possibilité de trouver des initiatives qui en valent vraiment la peine — déjà actives, solides, et qui n’attendent qu’à être soutenues, rejointes ou reproduites.

Mais pour y avoir accès, il faut faire un pas de plus : chercher un peu plus loin, questionner un peu plus en profondeur, mieux comprendre, et pour ça, nous avons tous les moyens à disposition.

De cette compréhension naîtront des solutions, une ouverture d’esprit, une manière nouvelle de penser et de voir le monde. Et avec elles, des gestes, même minuscules, capables d’initier un véritable changement, pour le bien de tous.

Alors oui, dit comme ça, ça peut sembler utopique, surtout dans un monde aussi abîmé. Mais comme le rappelle Felwine Sarr dans Afrotopia, « Fonder une utopie, ce n’est point se laisser aller à une douce rêverie, mais penser des espaces du réel à faire advenir par la pensée et l’action ».

C’est à nous de créer ces espaces. Dans nos choix, nos gestes et notre manière d’exister dans le monde.

6 comments

J’adore!! Bien écrit et compréhensible.

Tu parles d’un thème qui m’interesse beaucoup et je te vois déjà Très bien en tant qu’écrivaine engagée.🥰🥰.

Ce texte m’a vivement intéressé par la pertinence de son propos, dont je partage l’essentiel des thèses fondamentales. Il semble important de saisir le fait que des pratiques optimales, d’une efficacité éprouvée, doivent être consécutives à l’élaboration de théories solidement étayées par des connaissances largement validées. Le texte suggère avec force qu’une action menée avec célérité et efficience doit précéder la maturation intellectuelle complète, étayant ainsi la séquence traditionnelle qui voudrait que la réflexion et l’acquisition théorique préparent le terrain à l’action. Cette proposition constitue un appel stimulant à l’adresse des acteurs de la société civile, tant à l’échelle mondiale que dans le contexte africain où cette réflexion trouve une résonance particulière.

Ton texte m’a profondément touché. Il est d’une lucidité rare et met des mots puissants sur ce que beaucoup ressentent en silence. Tu as su exprimer avec justesse ce sentiment de vertige face à la violence du monde, mais aussi la responsabilité que chacun porte, consciemment ou non, dans cette mécanique globale.

Je partage totalement cette idée que l’indignation ne suffit pas — que l’action sans compréhension peut être vaine, et que comprendre le monde, c’est déjà commencer à le transformer.

Ce que tu écris sur l’ignorance résonne particulièrement fort : dans un monde saturé d’informations, savoir discerner, contextualiser, chercher plus loin, devient un véritable acte de résistance.

Et tu as raison : ce n’est pas “utopique” au sens naïf. C’est nécessaire. Imaginer des alternatives, c’est le premier pas pour les rendre possibles.

Merci pour ce texte, qui fait réfléchir, secoue, mais surtout pousse à se demander non pas “qui a tort”, mais “que puis-je faire, moi, à mon niveau, avec mes moyens ?” Et rien que cette question-là, sincèrement posée, est déjà un début d’utopie concrète.

Texte extrêmement intéressant et lumineux. Une analyse lucide de notre société. L’extrait suivant le résume parfaitement :

“Ce n’est pas parce qu’une réalité est normalisée (parfois depuis des siècles), qu’elle est juste, ou qu’elle devrait perdurer. Les droits et privilèges dont nous bénéficions aujourd’hui — en comparaison aux générations passées — ne sont pas le fruit naturel du temps mais d’actions de personnes qui à un moment donné de l’histoire ont osé contredire ce qui était considéré comme “normal”.

Cependant un lecteur jeune sera tenté de se demander ce qu’il faut faire après avoir lu ceci. Quelle est la conduite à tenir ? Qui suivre ? Qui écouter ? Comment s’armer intellectuellement comme dirait Cheikh Anta Diop ?

J’imagine que tu nous gardes ça pour une partie 2, 3, 4 ou 5 !

Keep going !

Félicitations et merci cet essai qui est non seulement très bien écrit mais qui invite également à l’action.

Nous avons cruellement besoin de textes de ce genre, qui poussent à la réflexion dans une société qui va de plus en plus mal. Il ne se passe plus un jour sans que l’on soit confronté à différentes formes de violence, qu’elles soient à grande échelle comme les conflits dont on entend parler quotidiennement ou à une échelle plus intime : violences conjugales, agressions, meurtres, etc. On en vient à se demander : où va le monde ? Et surtout, que pouvons-nous faire face à tout cela ?

Une chose est certaine : la société, c’est nous. Et même si nous ne pouvons pas tout transformer en un claquement de doigts, chacun à son niveau peut agir pour améliorer les choses.

Voici quelques pistes que ton texte m’a inspirées :

1) Commencer par une remise en question PERSONNELLE

Si chacun prenait le temps de s’interroger sur ses intentions, ses comportements et leurs impacts / conséquences, et essayait, ne serait-ce qu’un tant soit peu, de se mettre à la place de l’autre, alors beaucoup d’actes violents ou égoïstes pourraient être évités.

Cette démarche pourrait nous aider à developper un peu plus d’empathie.

2) Se cultiver et développer le doute intellectuel

C’est essentiel pour apprendre à remettre en question ce qu’on nous présente comme des vérités, notamment dans les médias, dans nos traditions ou même dans certaines interprétations religieuses. On doit apprendre à penser par nous-même, à avoir une opinion.

3) Prendre en compte le contexte

Tu le soulignes très bien dans ton essai. Un message peut être très pertinent mais s’il n’est pas adapté à son environnement il peut ne pas avoir l’effet escompté. Comprendre les dynamiques sociales, culturelles et émotionnelles autour de soi est clé pour mieux communiquer et donc, mieux agir.

4) Oser le changement

Trop de personnes se contentent de conditions de vie précaires en pensant avoir trouvé un équilibre suffisant pour survivre. Parfois par résignation, parfois par ignorance de leurs droits, etc. Et pourtant, sans audace, rien ne change. Il faut oser sortir de l’inconfort familier, se battre pour autre chose, essayer, échouer, réessayer. Même si ça ne marche pas du premier coup au moins on aura appris et on tirera des leçons pour mieux faire les choses. Dans tous les cas il faut oser pour avoir un monde meilleur.

Le texte est clair et parfaitement compréhensible. Il touche du doigt, nomme des réalités que souvent l’on feint d’ignorer, soit parce qu’étant du côté du pouvoir, des “élus” soit parce que souffrant déjà assez de nos propres maux.

Nous sommes, heureusement ou malheureusement dans une société en pleine mutation et le revers de chaque action ou inaction, tu l’as dit, aura des conséquences fatales.

La question qui est, qui suis-je dans ce monde? Je “milite” pour quel camp? Au prix de quoi?

Bien de leaders africains ont donné de leurs vies pour améliorer les conditions des générations futures, des générations futures qui aujourd’hui sont plus heureuse dans leurs zones de confort qu’au “front”, au front pour les prochaines…

Hate de lire les prochaines sorties…